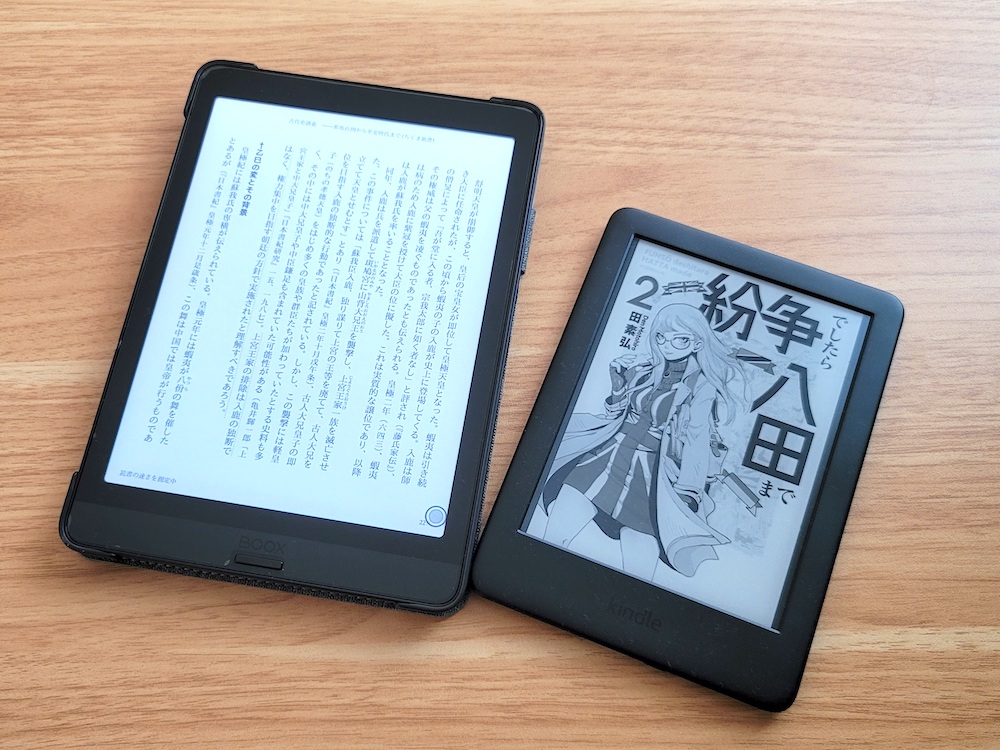

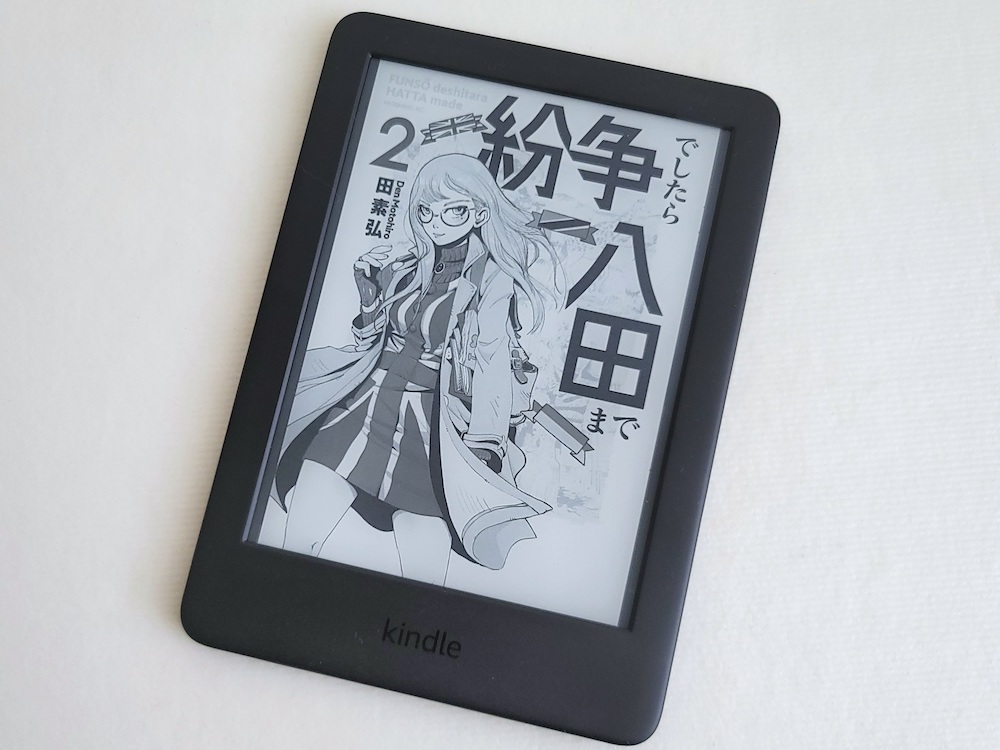

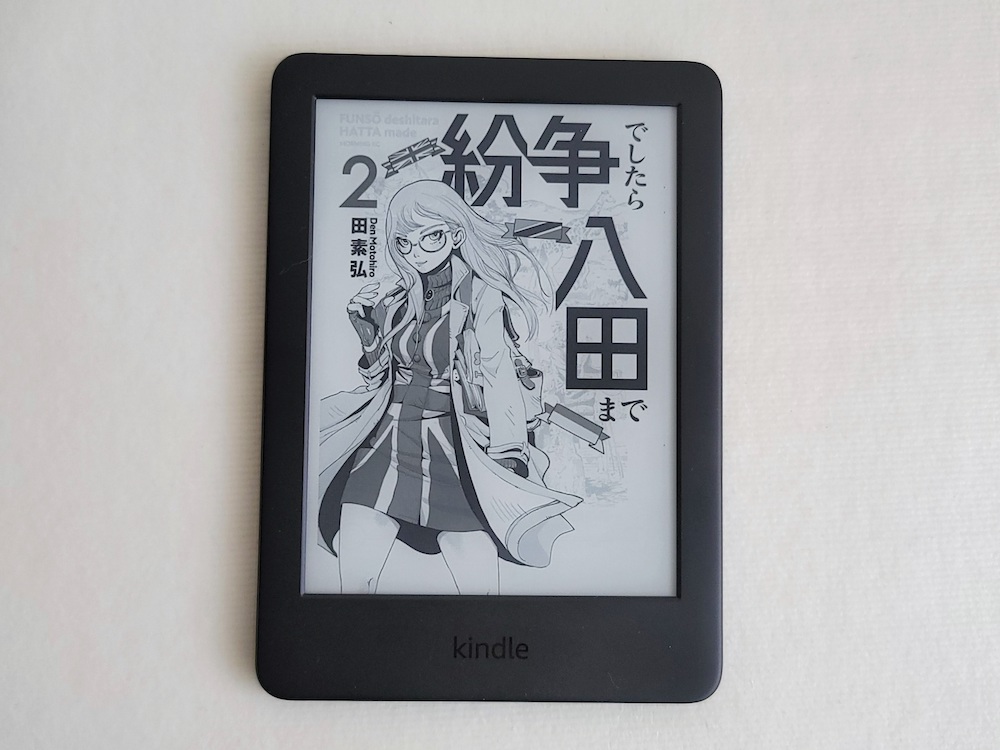

出典:田素弘「紛争でしたら八田まで」

Amazonが手がける電子書籍リーダー「Kindle」。

かれこれ2007年から発売が続く人気ガジェットとあり、誰もが1度は「欲しいかも...」と考えたことがあるかと思う。

一方で「本当に必要?」と手を止めては今日まで購入を渋っている人も多そうだ。

そこで、この記事ではKindleヘビーユーザーでKindle端末の数年来ユーザーでもある筆者が「Kindle」の魅力と欠点を解説。どういった人におすすめの端末なのかまとめていく。

Kindleを購入すべきか迷っている人は記事を参考にしてみてほしい。

この記事の目次(タッチで移動)

広告

【メリット】Kindle端末の魅力

E Inkディスプレイ(電子ペーパー)採用

Kindle端末の最大の特徴にして魅力となるE Inkディスプレイ。

有機ELディスプレイやIPS液晶のようにバックライトで照らして情報を表示しているわけではなく、細かなマイクロカプセルの移動によってテキストや画像を表示している。

ブルーライトおろかバックライトの発光すらないので長時間と画面を見つめてても疲れない。就寝前にがっつりと電子書籍を読みたい人だとE InkディスプレイのKindle端末は理想的なデバイスだ。

バックライト完全OFFでも画面が暗くなりすぎない

E InkディスプレイはバックライトOFFの状態で使えるのが魅力だが、実際のところバックライトを完全OFFにすると画面が暗くなりすぎてしまう製品もある。この場合、バックライトをONにして多少なりに画面を照らす必要が出てくる。

対してKindleだとバックライトが完全OFFの状態でも画面が明るい(画面が白い)。紙のような、ホワイトボードのような白さだと形容されるのは伊達ではない。

通知一切なし

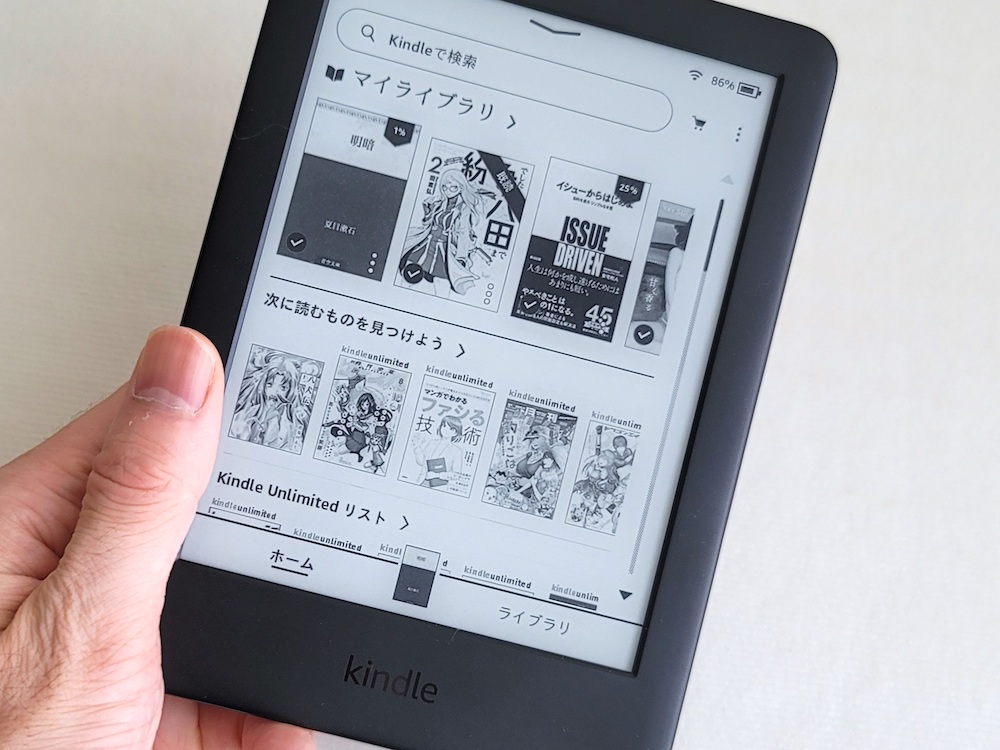

Kindle端末は、言うならKindleアプリだけがインストールされたタブレット。

メールやLINEやSNSはインストールされておらず、一切の通知から逃れられる。

電子書籍を読みたいだけならiPadでも十分だが、読書の集中力を高めたり、デジタルウェルビーイングの観点から言うとKindle端末を使う方が理にかなう。

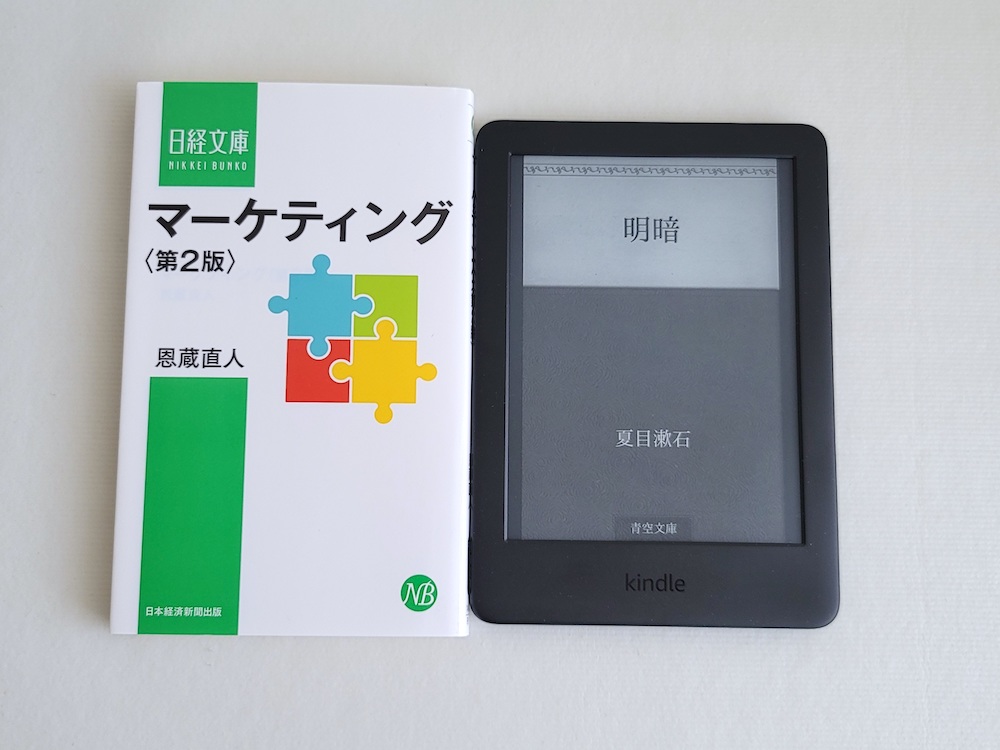

文庫本サイズで持ち運びやすい、コートのポケットにも入る

ほぼ文庫本サイズ

Kindle端末はほぼ文庫本サイズ。スタンダードなKindleサイズであれば縦16cm、横11cm、厚み0.8cmほど。

コートのポケットに入ってしまうサイズ感なので手ぶら外出したい人にも丁度いい。自ずとKindle端末を外に持ち出す機会も多くなる。

バッテリー持ちが圧倒的によい(数週間〜1ヶ月持つ)

公称で数週間のバッテリー持ちだが、使い方によっては1ヶ月近く使える。

E Inkディスプレイとあり非常に腹持ちよい。電子書籍をダウンロードしたり、画面の書き換えにバッテリーを使うだけ。スリープ待機中のバッテリー消費はゼロに等しい。

昨今の電子機器は充電サイクルが短くなってて充電ズボラには辛い時代だが、これだけバッテリー駆動時間が長いKindle端末なら充電を意識せずに使えて気が楽。

【デメリット】Kindle端末の欠点

画面の書き換え動作はもっさり気味

CPU処理よりかは画面の書き換えそのものに時間がかかってる印象。

iPadの「Kindle」アプリであればほぼ瞬時にページが切り替わるが、Kindle端末だと気持ち0.3秒〜0.4秒かかる。遅くはないが速くもない。パラパラ読みしたい人だと合わないかもしれない。

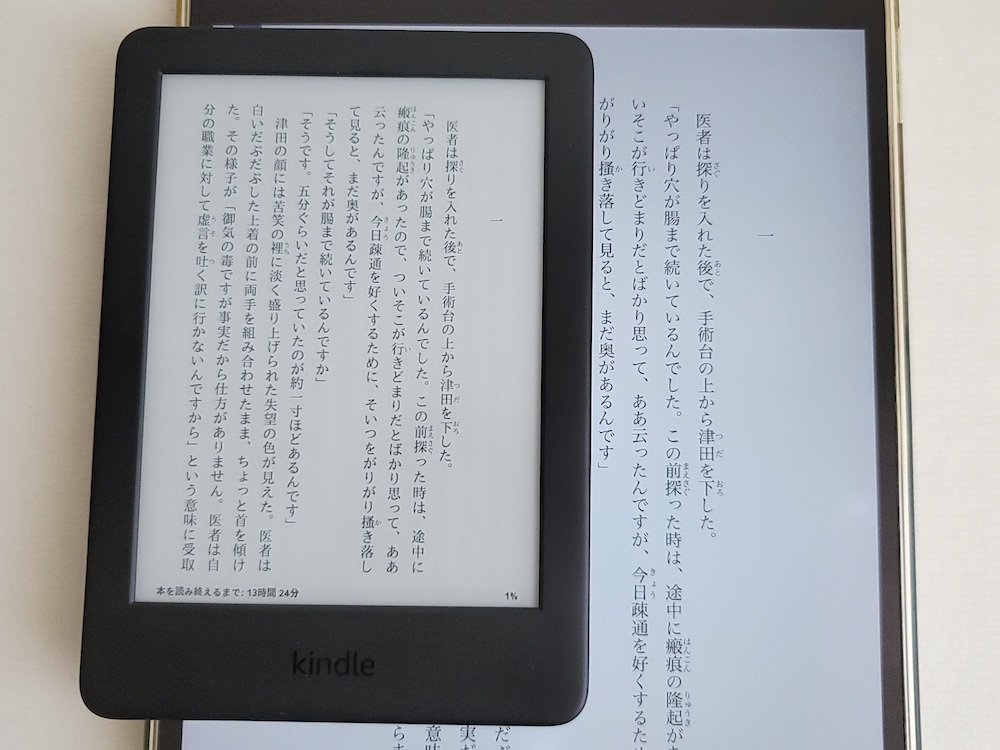

大型本を読むには画面が小さすぎる

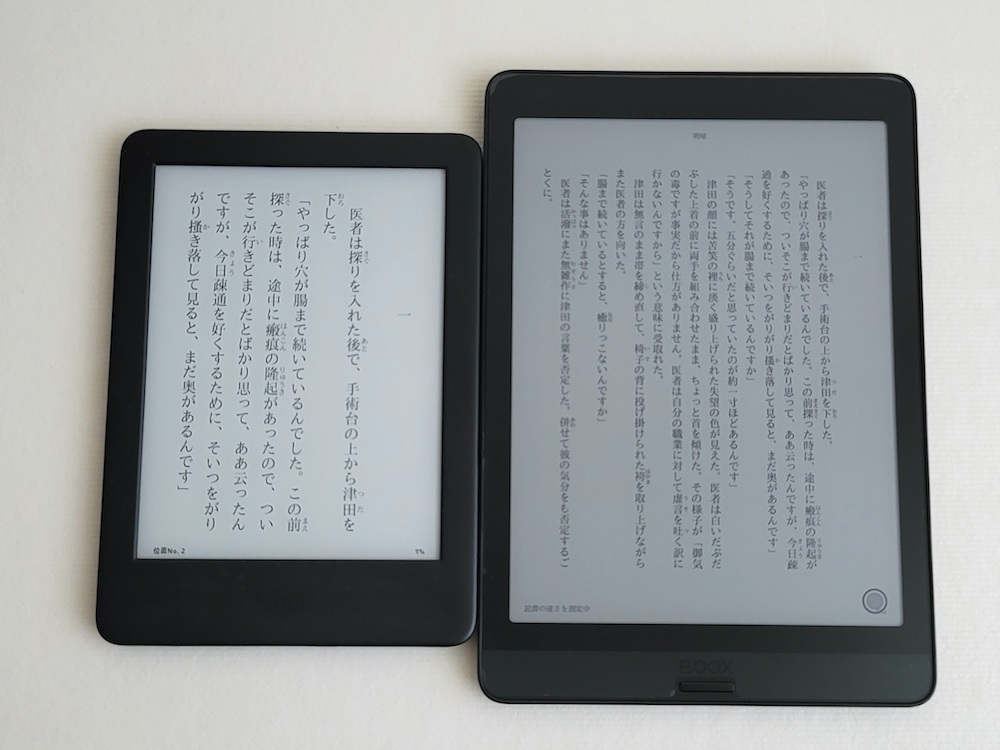

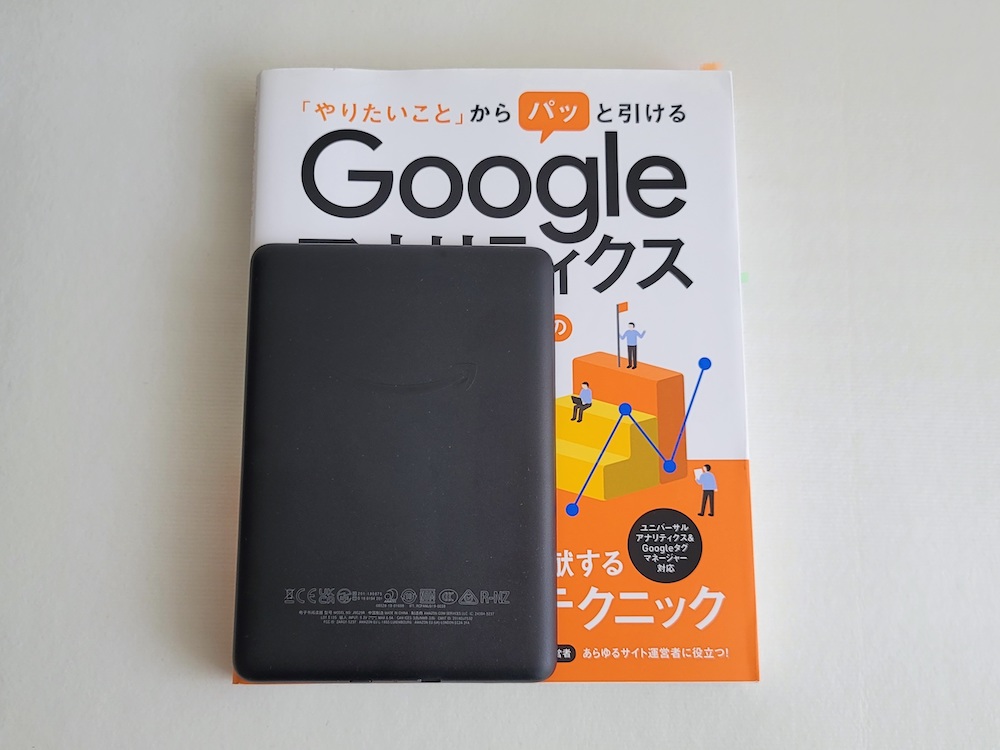

大型本と比べると小ささ際立つ

Kindle端末はいずれも画面サイズが6インチ〜7インチ止まり。

文庫本や漫画コミックスであれば違和感ないが、技術書や図解書といった大型本だとさすがに見づらい。

また、E Inkディスプレイの仕様上、画面をズームするにも都度画面の書き換えが必要。このズーム動作処理が多分にもっさりしてて、ズームを多用する必要のある大型本だと読み進めるのがストレスになる。

大型本をメインに読む人だと素直にiPadを選んだ方がいい。

カラー表示に非対応

Kindle端末はE Inkディスプレイとありモノクロ表示が基本。カラーページなどもモノクロで表示される。

モノクロはモノクロで雰囲気あって良いのだが、それでも漫画のカラーページだったり、図鑑資料を閲覧するときは味気ない。

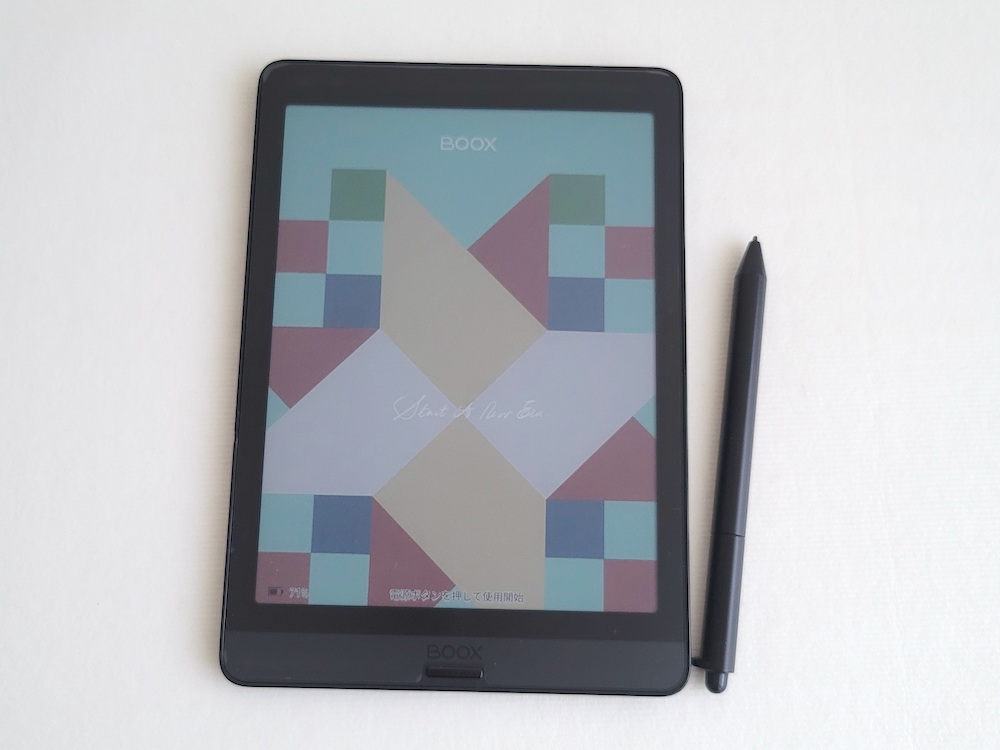

ちなみに、昨今だと他社製品でカラー表示に対応したE Inkデバイス(参考:BOOX NovaAir Color)が登場しているが、Kindleは今のところカラー表示に対応したモデルは展開されず。

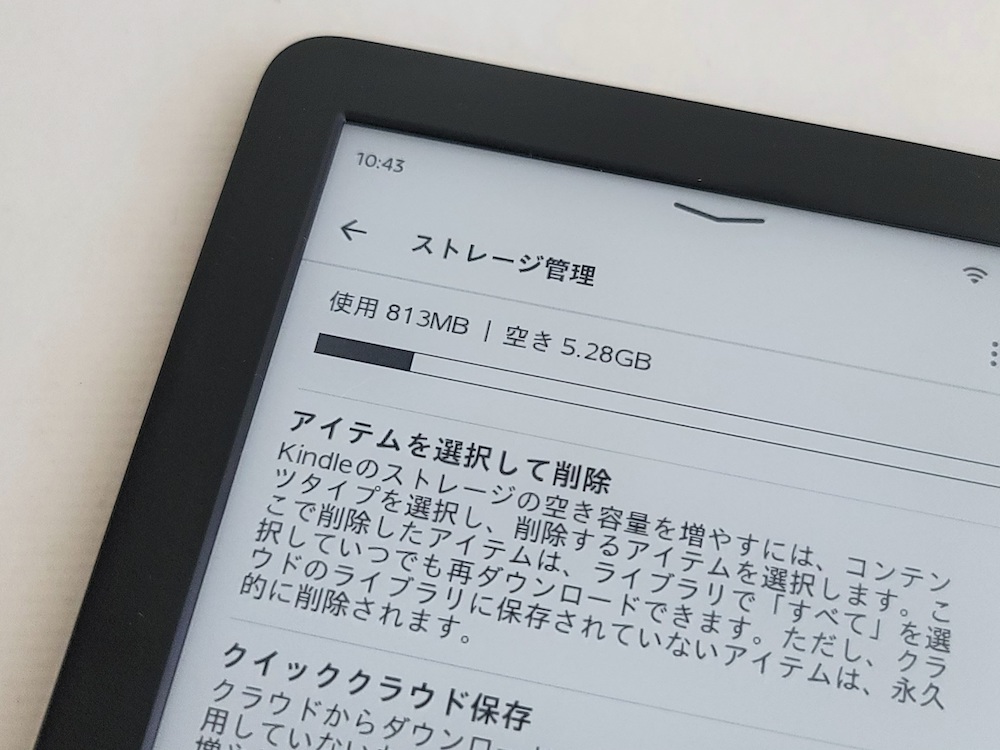

漫画保存デバイスとして考えると保存容量が足りない(SDカード拡張不可)

8GBモデルだと実質的な空き容量は6GBほど

いずれのKindle端末も保存容量は8GBが基本(上位版モデルは32GBあり)。

8GBあれば公式いわく数千冊の冊子が保存できるが、これはあくまで小説やビジネス書などテキスト主体の書籍の場合。

漫画コミックスだと100冊程度しか入れておけないので(一般的なジャンプコミックス本と仮定)、漫画の保管場所としてKindle端末の購入を検討している人だと容量不足がネックになりそうだ。

Kindle端末、どういった人におすすめ?

文庫本、小説、漫画など小冊子を主として読む人

Kindle端末はいずれも7インチ前後のデバイス。技術書や図解書のような大型本との相性は悪い。

対して文庫本、小説、漫画であれば、サイズ的なデメリットは回避できる。もとより小冊子であればKindle端末とジャストフィットする。

就寝前や朝方にがっつりと電子書籍を読みたい人

視認性は問題なし(右がiPad、左がKindle)

Kindle端末が採用するE Inkディスプレイはブルーライトどころか通常の光すら発光しない。

寝る前にがっつりと電子書籍を読みたい人、デジタルウェルビーイングを意識している人だとこれがなによりの魅力だろう。

Kindle端末をおすすめしない人

パラパラ読みしたい人

E Inkディスプレイの仕様上、漫画コンテンツや図解コンテンツ(写真コンテンツ)など情報量の多いページを表示するときの動作処理は少し遅い。

テキストだけのページであればパラパラ読みも可能だが、情報量の多いページをパラパラしたい人だと処理の遅さをストレスに感じそう。

「dマガジン」「日経電子版」などKindle以外の読み物サービスを使いたい人

本末転倒感はあるが、これがKindle端末の一番のデメリットかもしれない。

Kindle端末は「Kindle」アプリしか使えない。これが魅力である一方、もっぱら「dマガジン」「日経電子版」あたりが使えないのをネックと感じる人も多いかと思う。

かくいう筆者もそうなのだが、筆者はKindle端末とは別にiPadを使っていて、上記のような電子書籍サービスをカバーしている。あくまでKindle端末はiPadありきのサブデバイス、サブ電子書籍デバイスとして捉えている。

Kindle端末の選び方

現行のKindle端末ラインナップ

2022年7月時点でKindle端末は以下3機種が展開される(キッズモデルを除く)。

- Kindle

- Kindle Paperwhite

- Kindle Oasis

Kindle端末、なにが違う?

主たる違いは以下のとおり。

| Kindle | Kindle Paperwhite | Kindle Oasis | |

| 価格(税込) | 8,980円〜 | 14,980円〜 | 31,980円〜 |

| 画面サイズ | 6.0インチ | 6.8インチ | 7.0インチ |

| 保存容量 | 8GB | 8GB/32GB | 8GB/32GB |

| 防水機能 | ✗ | あり | あり |

| 色調調整 | ✗ | 対応 | 対応 |

| 4G通信 | ✗ | ✗ | 対応(カスタム) |

| 充電ポート | microUSB | USB Type-C | microUSB |

※いずれもSDカード拡張不可

Kindle端末、どれを選ぶべき?

スタンダードかつミニマルなKindleがほしい人なら「Kindle」で十分

Kindle端末のスタンダードモデルとなる「Kindle」("無印Kindle"とも)。

2007年の初代モデル発売以来、かれこれ第10世代に到達。デザインは磨かれ、薄さは0.8mmまで削られ、本体重量も169gと軽量に。薄型デザインとあって実際に手で持つともっと軽く感じる。

いまなお充電ポートがmicroUSBだが、Kindle端末は日常的な充電が必要ないのでmicroUSBによるデメリットは相殺される。もとよりバッテリーが数週間〜1ヶ月は持つ。

コートのポケットにそのまま入るサイズとあり、文庫本感覚でKindle端末を外に持ち出したい人だと理想的なデバイスだ。

Kindleプラスアルファ「防水機能」「色調調整機能」がほしい人なら「Kindle Paperwhite」

Kindle Paperwhiteは、スタンダード版Kindleの事実上の上位版モデル。防水機能と色調調整機能に対応している。

防水はIPX8仕様。水深2mで最大60分の浸水に耐えられる(理論上)。風呂場で使いたい人だと保険になる。

色調調整は画面の白さを暖かい色(黄色みががった色)に調整する機能。スマホ版のKindleアプリだと一般的な機能だ。長時間の読書による目の疲れを極力減らせる。

スタンダード版Kindleよりも縦横ともに1cm〜1.5cmほど大きくなっているが、コートのポケットに入るサイズ感はキープしている。外に持ち出して使いたい人にも辛うじておすすめできる。

保存容量を増やしたい人なら「Kindle Paperwhite シグニチャー エディション」も検討余地あり

Kindle Paperwhiteのカスタム版こと「Kindle Paperwhite シグニチャー エディション」。

通常のKindle Paperwhiteにワイヤレス充電(Qi充電)を搭載。また、保存容量も8GB→32GBに増えた。

通常版との違い

- ワイヤレス充電(Qi充電)対応

- 保存容量が8GB→32GBに増量

バッテリー持ちが良いKindle端末だとワイヤレス充電(Qi充電)対応はあまり魅力的なセールスポイントではない。どちらかというと保存容量を増やしたい人が選ぶべき端末だ。

価格は14,980円→19,980円に高額化しているが、「広告表示なし」で19,980円なので意外とコスパよい。通常のKindle Paperwhiteだと「広告表示なし」で16,980円なので実質的に+3,000円で保存容量が増やせる。

最上位モデル「Kindle Oasis」は4G通信が使いたい人向け

ワイヤレス充電(Qi充電)を除き、今日のKindleに搭載されるほぼすべての機能を搭載するのが「Kindle Oasis」。

4G通信版であれば、ドコモ&ソフトバンクの4G回線を無料で利用可能。出先で電子書籍をダウンロードするときに重宝する。

画面サイズはKindle Paperwhiteとほぼ変わらないが、横に出っ張った本体デザインとあり、コートのポケットに入るか入らないかギリギリの大きさに。サイズで言うと縦16cm、横14cmと四角形に近い。

価格の割高さと相まり(通常版 31,980円、4G通信版 40,980円)、なにがなんでも4G通信が使いたい人を除けば購入するメリットは薄いかと思う。

この記事のまとめ

ここまで「Kindle」の魅力と欠点を解説してきた。

もっぱら以下のような人におすすめの端末だ。

- 文庫本、小説、漫画など小冊子を主として読む人

- 就寝前に電子書籍を読みたい人(デジタルウェルビーイング用途)

いずれの端末も画面サイズが6〜7インチ止まり。大型本を読みたい人には合わない。

もとよりコートのポケットに入るサイズの書籍を読みたい人におすすめ。サイズ感と相まって外に持ち出す機会も自ずと増える。

通勤/通学、ちょっとした外出の空き時間に電子書籍を読む習慣を身につけたい人ならKindle端末を試してみてはどうだろうか。

関連記事

-

日本国内で購入できる E Inkタブレット(電子ペーパー端末)まとめ。おすすめ製品も紹介【2023年】

続きを見る

-

E Inkディスプレイ搭載Androidタブレット「BOOX」(BOOX Nova3 Color)レビュー

続きを見る

-

【中古検討用】iPad歴代シリーズを比較・一覧(Pro/Air/無印/mini)

続きを見る